por Manuel Riera D. 7 de junio de 2025

El 14 de febrero de 2024, la senadora Kattya Mabel González Villanuevaperdió su investidura. La Cámara de Senadores consideró el uso indebido de influencias fehacientemente comprado (art. 201.2 CN). El pedido y proyecto de su remoción fue presentado por 21 (veintiún) senadores: Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Juan Carlos Galaverna Ortega, Carlos Núñez, Erico Galeano, Natalicio Chase, Basilio Nuñez, Hermelinda Ortega, Gustavo Leite, Silvio Ovelar, Lizarella Valiente, Pedro Díaz Verón, Derlis Osorio, Antonio Barrios, Derlis Maidana, Edgar López, Javier Vera, Hernán Rivas, Zenaida Delgado, Norma Aquino y Javier Zacarias Irún. Por Resolución 431 la Cámara de Senadores [con 23 votos favorables, 7 abstenciones y 15 ausencias] declaró fehacientemente comprobado el uso indebido de influencias (art. 1) y dispuso la pérdida de investidura, removiéndola del cargo de senadora por el período constitucional restante 2023–2028 (art. 2). Ese mismo día Kattya González fue notificada y al día siguiente, fueron comunicados el presidente de la República (M.H.C.S. 684), la Corte Suprema de Justicia (M.H.C.S. 685), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (M.H.C.S. 686) y la Cámara de Diputados (M.H.C.S. 687).

Pese a sus más de 30 años como disposición normativa vigente en la Constitución, la pérdida de investidura no tuvo en sus comienzos un uso frecuente. Su recurrencia es más propia del pasado reciente, que la aleja de ser extraordinaria. En los últimos años se trató la pérdida de investidura del senador Oscar González Daher (2017); de los diputados José María Ibañez y Jorge Oviedo Matto (2018); de los diputados Ulises Quintana y Tomás Fidelino Rivas (2019); de los senadores Dionisio Amarilla, Víctor Bogado, Paraguayo Cubas (2019) y María Eugenia Bajac (2020) y del diputado Carlos Portillo (2021). Entre 2017 y 2025, las cámaras del Congreso han ingresado proyectos de tratamiento de pérdidas de investidura para los senadores Enrique Salyn Buzarquis (2019), Rodolfo Friedmann, Javier Zacarías Irún, Sixto Pereira y Sergio Godoy (2020); la diputada Celeste Amarilla (2021); la senadora Mirta Gusinky (2021); el senador vitalicio Horacio Cartes (2022) y el diputado Hernán Rivas (2023). La cámara de diputados, incluso, trató un proyecto que planteaba la pérdida de investidura en simultáneo de 30 (treinta) diputados: Raúl Latorre, Basilio Núñez, Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Avelino Dávalos, Blanca Vargas, Cristina Villalba, David Rivas, Delis Maidana, Edwin Reimer, Esteban Samaniego, Justo Zacarías, Marlene Ocampos, Juan Carlos Galaverna, Néstor Ferrer, Pastor Soria, Del Pilar Medina, Roque Sarubi, Walter Harms, Rocío Abed de Zacarías, Pedro Alliana, Guadalupe Aveiro, Rubén Balbuena, Ulises Quinta, Félix Ortellado, Erico Galeano, Miguel Ángel del Puerto, María López Rotela, Enrique Meneur y Hernán Rivas (2023). Mientras escribo, está en el tintero el proyecto para el diputado Orlando Arévalos (2025). Si a ello sumamos los diversos intentos de modificar el reglamento interno para establecer el procedimiento (2017, 2018, 2019, 2023) así como la corta vigencia de la Ley 6039/2018, abrogada meses después por Ley 6164/2019, el uso de esta figura constitucional otrora inexistente es hoy más bien algo ordinario.

Uno podría preguntarse ─en términos democráticos─ cómo es posible que 23 senadores resuelvan remover una senadora que obtuvo 100.155 votos. Es decir, remover a quien representó la opción 1 de la Lista 9 “Alianza Encuentro Nacional”, fue la 4ª senadora más votada del país e integró el 4º partido político más votado en las elecciones de 2023. Pero uno también podría preguntarse en los mismos términos cómo hubiese sido si el senador Oscar González Daher hubiese sido removido luego de ser elegido en una lista que obtuvo 865.206, integró los primeros lugares de la lista más votada y el 1º partido más votado en las elecciones de 2013. Es difícil comparar ambos períodos (2013 y 2023). Los sistemas de elección de listas abiertas y cerradas son distintos en tanto uno premia el candidato con voto preferente y el otro no. Varias preguntas como estas podrían hacerse comparando resultados de diversos tipos y la discusión democrática continuaría hasta estrellarse en callejones irrelevantes sin salida. Al final de cuentas, siempre será la cámara respectiva la que “pierda”, en el sentido de que nunca será mayor la cantidad de votos que decidan la remoción respecto de los votos que justifican la elección del parlamentario removido. No es eso, pues, lo que hace relevante la remoción de Kattya González. No es su mayor o menor representación parlamentaria lo que hace especial su caso. En mi opinión, la atención debe centrarse única y exclusivamente en su naturaleza jurídico procesal.

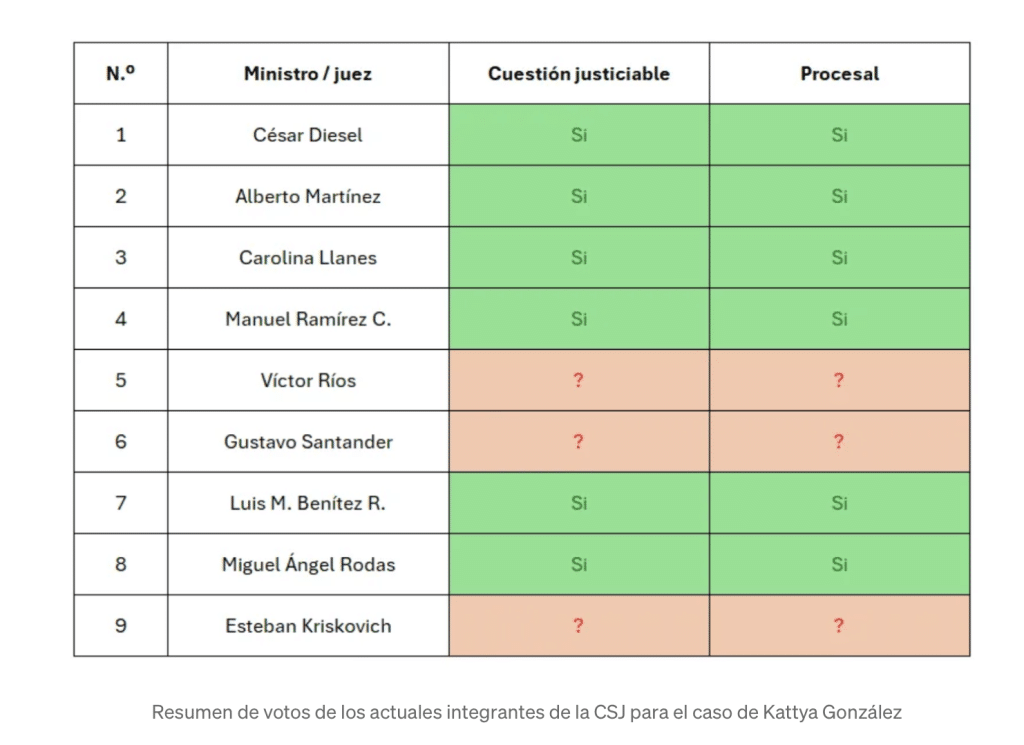

Kattya González promovió ante la CSJ una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución 431 de la Cámara de Senadores. La CSJ, si le diere la razón, podría anularla o declararla inaplicable y, con ello, retornaría al curul. La acción fue admitida con el voto unánime de los tres ministros de la Sala Constitucional de la CSJ, Víctor Ríos, César Diesel y Gustavo Santander [AI 356 del 24 de abril de 2024]. Su admisión, empero, no conllevó la suspensión de los efectos de la resolución de la Cámara, porque la CSJ entendió que supondría una sentencia anticipada y que no cumplía con el presupuesto cautelar de la urgencia, ya que el cargo está cubierto con el senador suplente [AI 357 del 24 de abril de 2024]. Nueve (9) urgimientos más tarde (junio, 2025), la Sala Constitucional fue ampliada, integrada y resolverá la acción con el voto de los ministros Víctor Ríos, César Diesel, Gustavo Santander, Alberto Martínez, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, Manuel de Jesús Ramírez y de los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich, en remplazo de Eugenio Jiménez y César Garay. La integración definitiva quedará subordinada al resultado de las recusaciones del Dr. Víctor Ríos y del Dr. Esteban Kriskovich, presentadas por la Cámara de Senadores. Sin perjuicio de la integración definitiva que surja, insisto, lo relevante del caso pasará por la cuestión procesal que la CSJ podrá institucionalmente decidir en un sentido u otro.

En el pasado, la CSJ ha tomado posiciones sobre las llamadas cuestiones justiciables. Los actos de autoridad son justiciables en ciertas condiciones. Si el caso de Kattya González hubiese sido considerado una cuestión no justiciable, pudo haberse rechazado in limine (art. 12, Ley 609/95). La admisión, empero, refuerza la posición de la CSJ sobre estas cuestiones, considerando además que la acción puso especial y único énfasis en las cuestiones procedimentales. Como precedente, la CSJ hizo lugar la inconstitucionalidad promovida por el Intendente Municipal de San Lorenzo, Osvaldo Ferrás Morel, destituido por la Cámara de Diputados. Los ministros Lezcano Claude, Sapena Brugada y Paciello Candia consideraron justiciable la flagrante violación del derecho a la defensa establecido en el art. 17 de la Constitución [Acuerdo y Sentencia 184 del 31 de julio de 1995]. La Sala aclaró con el voto mayoritario de Sapena y Paciello que la inconstitucionalidad inplicaba la nulidad ─no la inaplicabilidad─ de la resolución, por ser un fallo de autoridad consecuencia de un proceso, no un acto normativo. En disidencia, Lezcano Claude [Acuerdo y Sentencia 224 del 23 de agosto de 1995]. Lo propio resolvió ante la inconstitucionalidad promovida por el Intendente Municipal de Saltos del Guairá, Félix Vera Cantero, destituido por la Cámara de Diputados. Es decir, consideró justiciable la violación del derecho a la defensa [Acuerdo y Sentencia 185 del 31 de julio de 1995]. Un año más tarde, el mismo Intendente de San Lorenzo sería nuevamente destituido por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en este nuevo caso, la CSJ no lo consideró justiciable, pues no hubo violación del debido proceso, indefensión o cuestión alguna de tipo procedimental. Si la CSJ interviniere en el fondo ─sostuvo aquel fallo─, se volvería un acto político más [Acuerdo y Sentencia 586 del 31 de diciembre de 1996]. En un fallo dividido, la CSJ consideró la justiciabilidad de los actos de gobierno ante la inconstitucionalidad que planteara el Congreso contra el Decreto PE 117 del 18/08/1998 del presidente Raúl Cubas Grau quien conmutó las penas al Gral. Div. (SR) Lino Oviedo y al Cnel. (SR) José Manuel Bóbeda. La decisión de la CSJ discurrió sobre la incompetencia del Ejecutivo para conmutar penas, la atribución del Congreso para accionar y la vía procesal elegida. Considerada la capacidad del Congreso para accionar y la inconstitucionalidad como vía válida, se hizo lugar a la inconstitucionalidad en función de la incompentencia reglada del presidente. En disidencia los ministros Enrique Sosa, Felipe Santiago Paredes, Sapena Brugada y Fernández Gadea [Acuerdo y Sentencia 415 del 2 de diciembre de 1998]. De forma unánime, los ministros Benítez Riera, Antonio Fretes y Alicia Pucheta hicieron lugar a la inconstitucionalidad de la sustitución del senador Oscar González Daher ante el JEM por violación de procedimientos reglados [Acuerdo y Sentencia 410 del 15 de abril de 2016]. Lo propio ocurrió en contra de la Resolución 2695 de la Cámara de Diputados que removió al diputado Julio Javier Ríos como miembro del Consejo de la Magistratura. El voto unánime de los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro hizo lugar a la inconstitucionalidad, pues entendió que la resolución, como acto normativo de carácter particular, es justiciable en la medida en que puede controlarse que haya sido dictado dentro del límite de la Constitución. La remoción del diputado sin juicio político previo, sin principio de defensa y sin debido proceso es irregular, pues, para la CSJ, decisiones que contienen una desvinculación en el ejercicio del cargo, el deber de motivarla requiere una especial relevancia. Un elemento esencial de juridicidad como contraposición a la arbitrariedad [Acuerdo y Sentencia 300 del 10 de mayo de 2018]. En igual sentido votaron los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Miguel Bajac al declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 2696 de la Cámara de Diputados que removió al diputado Eusebio Alvarenga como miembro del JEM [Acuerdo y Sentencia 521 del 12 de julio de 2018]. Razones vinculadas al debido proceso fueron también expresadas en la inconstitucionalidad que declaró la CSJ con el voto unánime del ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Arnaldo Martínez Prieto y Eusebio Melgarejo en el caso del Dr. Agustín Lovera Cañete. La acción había atacado el Decreto PE 2780 del 25/08/2009 con el que el presidente Fernando Lugo había denegado el acuerdo constitucional a su proposición como ministro para la CSJ. El decreto fue declarado inconstitucional, ineficaz e inválido por su falta de motivación [Acuerdo y Sentencia 805 del 3 de septiembre de 2018]. Todos estos casos muestran acabadamente que la Corte Suprema de Justicia ejerce plenamente el control de constitucionalidad sobre los actos de gobierno de otros poderes del Estado y los considera justiciables en la medida en que, sin ingresar al fondo o al campo discrecional de la decisión propia de cada Poder del Estado, esta se toma violando la Constitución, con el incumplimiento de procedimientos, del debido proceso, de formalidades, del derecho a la defensa, de facultades y prerrogativas regladas o, incluso, de deberes de motivación.

La acción de inconstitucionalidad iniciada por la senadora Kattya González contra la Resolución 431 de la Cámara de Senadores es claramente una cuestión justiciable. Pues la CSJ así lo viene sosteniendo en reiterados fallos (1995, 1996, 1998, 2016, 2018). Sobre todo, considerando que la acción sostiene que aquella viola la Resolución 429 del 20/12/2023 que establece el Reglamento interno de la Cámara de Senadores y reglamento de la pérdida de investidura, vigente al momento. Este exige una mayoría absoluta de dos tercios tanto para tomar la decisión (art. 10) y para su modificación (art. 11). Sobre una composición de 45 senadores, la Cámara precisaba 30 (treinta) votos para decidir o para modificarlo, reduciendo el quórum. La decisión, empero, sin modificación previa, se tomó con 23 (veintitrés) votos favorables. La acción, así planteada, apunta a cuestionar no la decisión política de la remoción (fondo) sino el incumplimiento procesal (formal) del quórum necesario para tomar la decisión. De ahí que, en mi opinión, la atención debe centrarse única y exclusivamente en la naturaleza jurídico procesal de la resolución atacada de inconstitucional.

La pérdida de investidura, específicamente, tampoco es un caso de estudio que la CSJ no haya considerado antes. La senadora María Eugenia Bajacinició una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución 1292 de la Cámara de Senadores que determinó su pérdida de investidura. Si no fuere por lo extemporáneo de su presentación, no se hubiese rechazado in limine. Pero las consideraciones de los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Eugenio Jiménez muestran la relevancia que la CSJ le otorga al juzgamiento de este tipo de casos y al posicionamiento de la CSJ en consonancia con sus fallos anteriores [AI 2115 del 14 de diciembre de 2020]. Lo propio se aprecia en la acción iniciada por el senador Víctor Bogado contra la Resolución 523 de la Cámara de Senadores que lo removió por su pérdida de investidura. La CSJ decidió en pleno, con el voto de dos (2) ministros César Diesel y Alberto Martínez y siete (7) camaristas Giuseppe Fossati, Alejandrino Cuevas, Linneo Ynsfrán, Carmelo Castiglioni, Mirtha Ozuna, Enrique Mercado y Miguel Ángel Rodas. La CSJ entendió que son justiciables las cuestiones formales o procedimentales. El caso fue rechazado dado que el propio senador declinó en sesión de la Cámara ejercer su derecho a la defensa [Acuerdo y Sentencia 386 del 28 de junio de 2021]. El mismo día fue resuelto el caso del senador Dionisio Amarilla quien accionó contra la Resolución 645 de la Cámara de Senadores que lo removió por su pérdida de investidura. Planteó la incompetencia de la Cámara de Senadores, dándosela al Tribunal Electoral. La CSJ decidió en pleno, con el voto de cuatro (4) ministros César Diesel, Alberto Martínez, Carolina Llanes, Manuel De Jesús Ramírez Candia y cinco (5) camaristas Giuseppe Fossati, Verónica Velázquez, Neri Villalba, Enrique Mongelós y Guido Cocco. Salvo la disidencia de Giuseppe Fossati, la CSJ no encontró violación del derecho a la defensa ni incompetencia de la Cámara, por lo que rechazó la acción [Acuerdo y Sentencia 387 del 28 de junio de 2021]. El caso del senador Paraguayo Cubas iniciado contra la Resolución 1149 de la Cámara de Senadores fue rechazado in limine por extemporáneo [AI 322 del 16 de marzo de 2021] y la cuestión de fondo fue dirigida contra una sentencia del TSJE, que la CSJ consideró carente de objeto [Acuerdo y Sentencia 685 del 10 de diciembre de 2021]. La remoción del senador Paraguayo Cubas y la designación del senador suplente Miguel Fulgencio Rodríguez llevó a la senadora Yolanda Paredes a iniciar una acción de inconstitucionalidad contra una Resolución de la Cámara de Senadores. La CSJ entendió que al no individualizarla, incumplió requisitos formales de admisibilidad y fue rechazada in limine [AI 846 del 7 de julio de 2022]. Mientras escribo, se mantiene en trámite la inconstitucionalidad iniciada por el diputado Carlos Portillo contra la Resolución 2484 de la Cámara de Diputados, admitida [AI 434 del 12 de mayo de 2022]. En un último caso, la CSJ declaró inoficiosa la inconstitucionalidad del senador Paraguayo Cubas contra la Resolución 783 de la Cámara de Senadores que lo suspendió en sus funciones y la Resolución 787 que designó su reemplazo [Acuerdo y Sentencia 882 del 21 de agosto de 2024]. Este breve recuento (2020, 2021, 2022 y 2024) muestra que la CSJ considera con cierta frecuencia asuntos similares al de la senadora Kattya González.

Si se consideran las cuestiones justiciables analizadas por la CSJ (1995, 1996, 1998, 2016, 2018) y los casos de pérdida de investidura estudiados (2020, 2021, 2022 y 2024), puede advertirse que la actual composición de la Sala Constitucional ampliada en pleno de la CSJ que atenderá el caso de Kattya González encuentra seis (6) integrantes que ya emitieron votos individuales en casos similares. Si la CSJ es coherente y consistente con sus posiciones institucionales anteriores, la acción de Kattya González debería prosperar. Si, incluso, cada uno de sus miembros es coherente y consistente con sus votos anteriores, la acción ─en mayoría─ debería prosperar. Es difícil saber qué votarán los restantes miembros. Pero queda claro que la reciente recusación planteada por la Cámara de Senadores en contra del Dr. Víctor Ríos y del Dr. Esteban Kriskovich es, en términos de precedentes, irrelevante. Sólo resta por esperar cómo se decantará el mandato constitucional que eleva al Poder Judicial como custodio de la Constitución: La interpreta, la cumple y la hace cumplir (art. 247). Hemos visto que en varias ocasiones la CSJ la interpretó y la cumplió. Lo único que resta por determinar es: ¿la hará cumplir?

por Robert Marcial González. 6 de junio de 2025

por Robert Marcial González. 6 de junio de 2025